我们应接纳而非畏惧人口老龄化

关于人口危机的叙事已为大家所熟知:出生率下降将导致人口缩减,而寿命延长会增加养老金和老年护理成本。相对较少的劳动者将不得不承担所有这些代价。

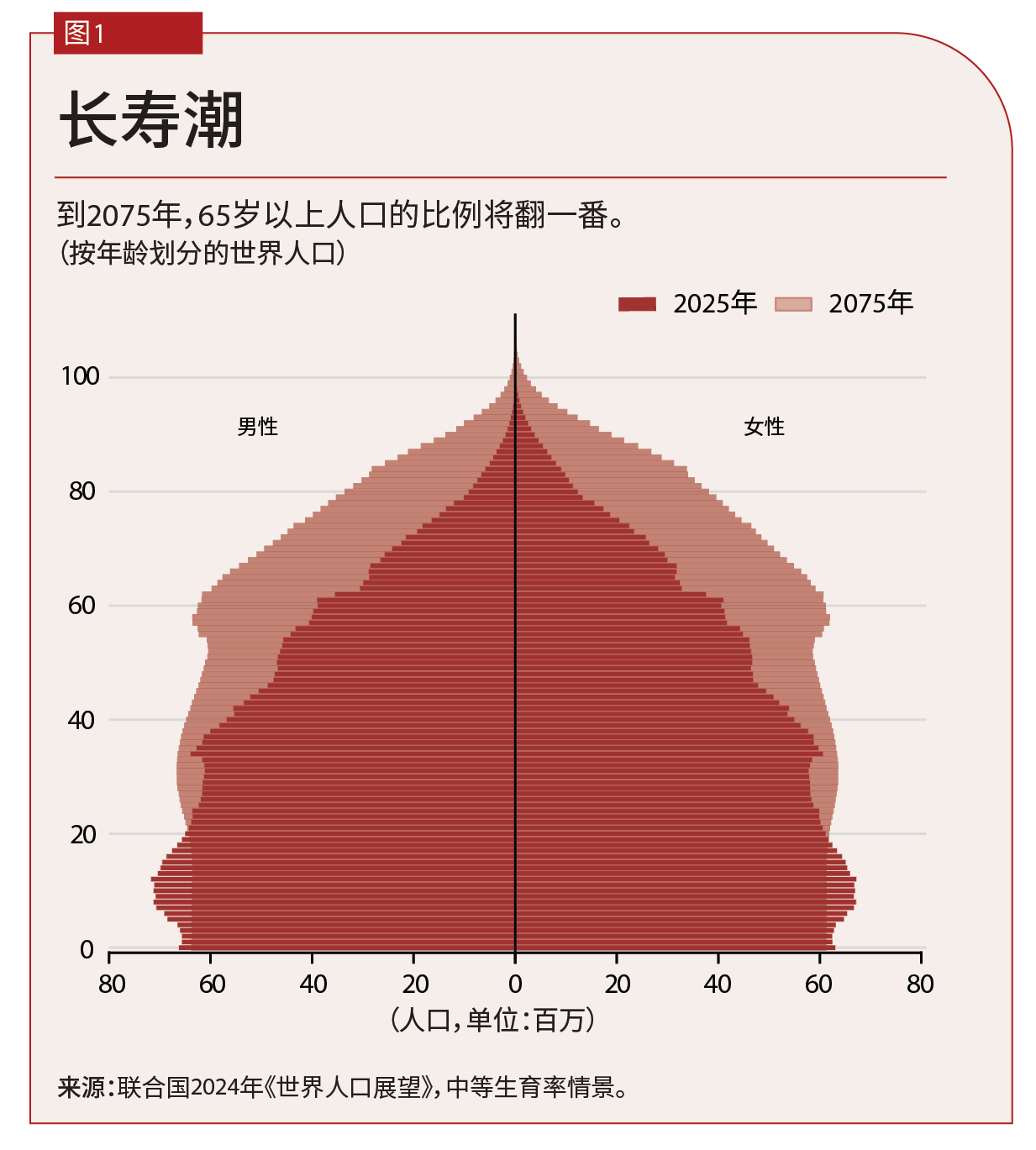

这种说法有一定道理:目前全球十分之一的人口超过65岁,而且这一比例预计在未来50年内将会翻倍(见图1)。日本和中国等国的人口已开始下降。此外,这些国家的年龄中位数也在大幅上升,与欧洲一样。

但关于人口老龄化的悲观情绪太过片面。事实上,老龄人口如果在数量增多的同时,工作的可能性也一起增大,则将对经济活力产生至关重要的意义。

经济合作与发展组织的数据显示,过去十年,欧洲90%新增劳动力——即1700多万劳动人口——来源于50岁以上劳动者数量的激增。在日本,这一比例甚至更高。在这两个地方,年长劳动者已成为GDP增长的主要驱动力。

如果我们能够重新思考应对老龄化的方式,那么社会所能收获的“长寿红利”将不仅仅局限于上述方面(Scott,2024年)。为此,我们首先需要从两个根本层面重构政策讨论框架:

第一,不要认为社会老龄化纯粹是一个问题。对20世纪最伟大的一个成就——大多数人变得更加长寿和健康——作出如此负面的评价,显然有失偏颇。这实际上是一个机遇。

第二,停止为维持现有体系而专注于改变个人行为,这种做法是不可行的。相反,我们应该侧重于帮助每个个体适应更长的寿命,为他们过上优质的长寿生活提供支持。

这一视角为我们指明了一条应对老龄化的新路径:重新设计医疗卫生体系,并加大对老年人力资本的投资,以便把握住经验丰富的年长群体带来的机遇。

适应长寿

在20世纪,较多人能活到40岁至60岁,这意味着在一个生命周期中,他们有更多时间处于就业且身体基本健康的状态。本世纪,预期寿命继续延长,这意味着更多人将活到60岁至90岁。如果人们的行为模式不发生改变,且相关制度仍基于上世纪的预期寿命来设计,那么养老金和医疗成本将会上升,导致经济(尤其是富裕国家的经济)被拖累。

对个体而言,寿命的延长将深刻改变其未来前景。当长寿概率较低时,为未来八旬的自己进行投资并不合理。但如今全球预期寿命已超过70岁,且在越来越多国家达到了80岁,这种投资就变得合理了。

这一逻辑对我们的医疗、教育、工作和金融体系具有重大意义——而传统思维在这些领域不再奏效。

提高法定退休年龄会引发广泛的抵制。旨在提高出生率的政策成本高昂且效果有限,因为其不符合个人偏好。移民则面临着政治上的挑战。

此外,上述的后两套政策旨在改变不同年龄群体的相对规模,但并未解决更深层的问题——我们该如何适应长寿。如果长寿是导致养老金和医疗体系不可持续的根源,那么提高出生率或移民率只是推迟了财务危机的爆发。

为我们未来的老年时代投入人力和社会资本,是应对社会老龄化挑战的唯一可持续解决方案。

疾病负担的延长

上世纪,人类预期寿命的提高推动了流行病学的转变,医疗负担从传染病转向慢性非传染性疾病(Omran,1971年)。目前在全球范围内,后者占到了疾病负担的60%;在欧盟,这一比率则高达81%。

由于这一转变,健康预期寿命的增长慢于总体预期寿命的增长,导致患病率扩大。当前的医疗体系可以维持我们的生命,却无法让我们更健康地生活,且个人、家庭和社会为此付出的成本日益增加。

简而言之,20世纪,我们只是延长了生命的年限。而在21世纪,我们要为延长的生命增添“生机”。

这就需要我们更加注重慢性病预防和健康维护,而不是直到患病才开始治疗。以下三个因素使得我们将重点转向疾病预防变得更可行和必要:

首先,寿命延长意味着大多数人可能会患上慢性病;

其次,结构性风险和基因的数据日益普及,使精准干预成为可能。鉴于社会经济因素对健康的重要影响,这也表明减贫与改善国民健康之间存在明确的关联;

第三,生物学的进步有望使未来的疾病预防体系更加有效。Ozempic和Wegovy等GLP-1类药物的显著疗效表明,单一类别的疗法可帮助延缓多种疾病的发生。同样,衰老生物学的发展有望在未来催生能够直接治疗衰老相关疾病的药物。

加大对生命科学和生物制药领域的投资,应当能推动这些疗法的开发,并且形成更有效、更具成本效益的疾病预防模式。从这个角度来讲,利用老年科学潜在成果改进老年人疫苗、癌症疗法、合成生物学和基因组学等,都是较有前景的领域。

生命周期方法

关注疾病预防需要许多根本性变革。如果我们的目标是让人们健康活到90岁,生命周期方法应从童年时期就开始实施——最晚不应迟于中年。下一步是将健康预期寿命指标作为分配医疗资源的关键标准,而不是以疾病治疗和手术数量来衡量成效。

资金筹措是一个显而易见的挑战。由于人口老龄化,欧盟的医疗和社会护理成本已在上升,而疾病预防还需要额外的支出。这意味着要么增加政府债务,要么采用创新的融资方式,如通过发行“社会影响”债券,用未来收益为当下增加的医疗支出提供资金。

20世纪预期寿命的显著提高,正是医疗保健、公共卫生和制药领域重大创新的结果。本世纪健康寿命的大幅提升也需要同样的创新。

与日本先前证明的一样,机器人技术可为护理领域提供解决方案,尤其是在护士和护工短缺的情况下。在精准个性化医疗和提高疾病预防能力方面,数字创新和人工智能也拥有巨大潜力——前提是我们需要在各年龄段和社会阶层中加大投资,提高人们的数字素养。

从治疗疾病转向关注健康,意味着我们需要应对可能影响健康的诸多社会经济因素。这就需要医疗行业以外其他部门的参与,包括企业、各级政府、社区以及食品和住房行业等。

这一更广泛的视角支持对不健康食品征税、鼓励锻炼和健康生活的公共卫生运动等政策。此外,在全球人口不断缩减的背景下,解决不平等问题将具有越来越重要的经济意义:社会必须帮助所有人实现价值最大化。

促进就业

在40多岁后期的欧洲人中,有近90%尚未退出劳动力市场。但到60岁出头时,其劳动参与率就下降至一半以下,而人们的寿命却在延长,消费支出也随之增加。

因此,政策争论聚焦于调整法定退休年龄,也就可以理解了。然而,尽管提高法定退休年龄对公共财政有利,但在帮助延长个体工作年限上发挥的作用却微乎其微。

要提升50岁以上人群的就业率,就需在更广泛的年龄群体中推行更全面的政策。相关的重点领域包括健康、技能和创造适合老龄人群的工作岗位等。

在人口老龄化的背景下,健康不仅关乎个人福祉,也关乎整个社会经济。在英国,50岁被诊断出心血管疾病的人离开劳动力市场的概率比其他人高出11倍。

年长者重返职场尤其困难,这意味着预防性健康政策具有重大的宏观经济价值。来自英国的证据显示(Schindler和Scott,待发表),若六大慢性病发病率降低20%,则GDP将因此在五年内增长1%,在十年内增长1.5%——这得益于劳动参与率的提高。这种影响对50岁至64岁的劳动者最为显著。

但仅仅良好的健康状况还不足以让人们延长工作年限。我们还需要创造老年人偏爱的“年龄友好型工作”——工作时间更灵活、体力要求更低、自主性更强。这类工作通过减少年轻劳动者与年长劳动者之间的竞争,减轻了对前者职业发展的影响。

尽管年龄友好型工作日益普遍,但许多职业(例如建筑行业内的职业)对年长劳动者仍存在挑战。这凸显了支持终身职业技能培训、职业转型以及反年龄歧视的相关政策和法律的必要性。

这些政策不仅能促进就业,还能增强提高法定退休年龄的政策效力,并为人们适应长寿提供了更公平的社会契约。

人口形势并非命运

关于老龄化社会的叙事强调,若无法适应长寿,我们可能面临健康、财富、人际关系和人生目标先于生命终结的风险。

1951年,威尔士诗人迪伦 · 托马斯(Dylan Thomas)在他父亲临终时写了一首诗:“不要温顺地走进那个良夜”,以此鼓励人们与死亡抗争,反抗不可避免的命运。同样,我们也不应温顺地认同人口形势即命运。

我们老去的方式会受到一系列个人行为和政府政策的影响。如果能将适应长寿作为一个紧急优先事项,那么我们便能收获长寿带来的三重红利:更长寿、更健康、生产率更高的人生。

为了我们的未来,我们需要抓住这一机遇。

文章和其他材料中所表达的观点均为作者个人观点,不一定反映IMF的政策。

参考文献

Omran, A. R. 1971. “The Epidemiologic Transition.” Milbank Memorial Fund Quarterly 149: 509–38.

Schindler, Y., and A. J. Scott. Forthcoming. “The Macroeconomic Impact of Chronic Diseases in the United Kingdom.” Journal of the Economics of Ageing.

Scott, A. J. 2024. The Longevity Imperative: How to Build a Healthier and More Productive Society to Support Our Longer Lives. New York: Basic Books.