Accueillir le vieillissement de la population, plutôt que de le craindre

Le discours selon lequel une catastrophe démographique est inéluctable est bien connu : la diminution du taux de natalité provoquera une décroissance démographique, et comme les gens vivront plus longtemps, les coûts des pensions de vieillesse et des soins aux aînés grimperont. La note devra ensuite être assumée par un nombre relativement inférieur de travailleurs.

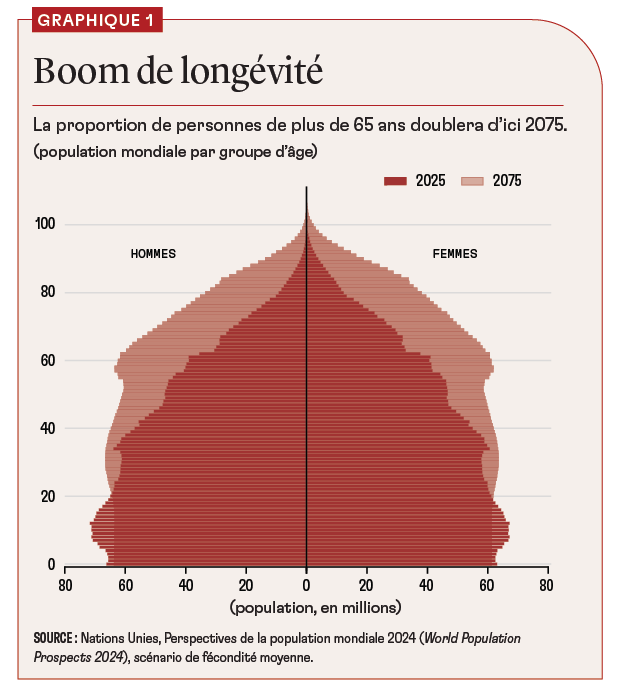

Ce discours comporte une part de vérité. Une personne sur dix dans le monde a aujourd’hui plus de 65 ans et, selon les prévisions, cette proportion doublera d’ici 50 ans (graphique 1). Au Japon et en Chine, notamment, la décroissance démographique est déjà en cours. Dans ces pays et en Europe, le nombre de personnes d’âge médian est aussi en forte augmentation.

Toutefois, le pessimisme associé au vieillissement de la population découle d’une vision trop étroite de la situation. En fait, prises ensemble, l’augmentation du nombre de personnes âgées et une plus grande probabilité que celles-ci soient actives sont des éléments essentiels au dynamisme économique.

En Europe, le nombre de travailleurs a augmenté ces 10 dernières années (17 millions de personnes se sont ajoutées à la main-d’œuvre active), et 90 % de ces travailleurs additionnels sont âgés de plus de 50 ans selon l’Organisation pour la coopération et le développement économiques. Au Japon, ce chiffre est encore plus élevé. Aux deux endroits, les travailleurs âgés sont déjà le principal facteur de la croissance du PIB.

Ce n’est là qu’un élément du « dividende de longévité » qui s’offre aux sociétés dans la mesure où elles acceptent de revoir leur approche du vieillissement (Scott, 2024). Il est d’abord essentiel de recadrer deux aspects fondamentaux de ce débat stratégique.

Premièrement, il faut cesser de considérer le vieillissement de la société exclusivement comme un problème. Cette vision constitue en effet une perception étonnamment négative d’une des plus grandes réussites du XXe siècle : la plupart des êtres humains vivent aujourd’hui plus longtemps et en meilleure santé qu’avant. Nous devrions y voir une opportunité.

Deuxièmement, il faut cesser de considérer le changement des comportements individuels comme la seule manière de préserver les systèmes actuels. Nous devrions plutôt nous efforcer d’aider chaque personne à s’adapter à une espérance de vie plus longue — de donner aux gens le soutien dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti possible de leur longévité accrue.

En abordant les choses sous cet angle, on peut envisager une nouvelle approche du vieillissement fondée sur la réingénierie des systèmes de santé et sur l’augmentation des investissements dans un capital humain plus âgé pour tirer parti des possibilités qu’ouvre une population plus vieille, plus expérimentée.

S’adapter à la longévité

Au XXe siècle, l’augmentation du nombre de personnes âgées de 40 à 60 ans a prolongé la période au cours de laquelle les gens avaient tendance à travailler et restaient raisonnablement en bonne santé. Dans le siècle actuel, l’accroissement de l’espérance de vie moyenne fait augmenter le nombre de personnes âgées de 60 à 90 ans. Si les gens ne modifient pas leur comportement et si les systèmes demeurent fondés sur l’espérance de vie du siècle précédent, les coûts des régimes de retraite et des soins de santé vont augmenter et devenir des entraves économiques, surtout dans les pays les plus riches.

Sur le plan personnel, une plus longue espérance de vie modifie en profondeur les perspectives. Lorsque la possibilité de vivre assez longtemps pour devenir vieux est faible, à quoi bon investir pour assurer la subsistance de l’octogénaire que l’on ne deviendra probablement jamais ? Cependant, maintenant que l’espérance de vie mondiale dépasse 70 ans, voire 80, dans un nombre croissant de pays, la question est tout autre.

Ce raisonnement a des conséquences radicales sur nos systèmes de santé et d’éducation, nos régimes de travail et nos systèmes financiers, car les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus.

L’augmentation de l’âge légal de la retraite suscite partout de la résistance. Les politiques natalistes coûtent cher et leurs effets sont relativement modestes parce qu’elles tendent à aller contre les préférences individuelles. L’immigration, quant à elle, comporte son lot de défis d’ordre politique.

Qui plus est, les politiques publiques de cette nature visent à modifier la taille relative des différents groupes d’âge, mais ne font rien pour résoudre le problème fondamental, soit la nécessité de s’adapter à une durée de vie plus longue. Si la longévité est le facteur qui mine la viabilité de nos systèmes de retraite et de soins de santé, un taux de natalité accru ou des quotas d’immigration plus élevés ne font que retarder l’heure des comptes.

Investir dans le capital humain et social que représentent les personnes âgées constitue la seule solution viable aux défis d’une société vieillissante.

Expansion de la morbidité

Les gains d’espérance de vie du siècle précédent ont engendré une transition épidémiologique, les maladies chroniques non transmissibles pesant désormais plus que les maladies infectieuses dans le fardeau pour la santé (Omran, 1971). Les premières représentent maintenant 60 % de la charge des maladies à travers le monde et 81 % dans l’Union européenne.

À cause de cette évolution, l’espérance de vie en bonne santé n’a pas crû aussi rapidement que l’espérance de vie globale, d’où une expansion de la morbidité. Le risque est donc que le système actuel de soins de santé nous maintienne en vie — mais pas en bonne santé — plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation incessante des coûts pour les particuliers, les familles et la société.

En bref, au XXe siècle, nous avons réussi à prolonger de plusieurs années notre espérance de vie. Au XXIe siècle, notre tâche consiste à donner de la qualité à ces années de vie additionnelles.

Pour y arriver, il faudra opérer un virage vers la prévention des maladies chroniques et la gestion de la santé, et ne plus se contenter de soigner les gens lorsqu’ils tombent malades. Trois facteurs rendent ce passage à la médecine préventive plus faisable et souhaitable.

Premièrement, une longévité accrue entraîne inévitablement pour la plupart des gens une possibilité accrue d’être atteint à un certain point d’une maladie chronique.

Deuxièmement, l’accessibilité croissante des données sur les risques structurels et des données génétiques rend possibles des interventions ciblées. Étant donné le rôle important des facteurs socioéconomiques en matière de santé, il semble évident que l’amélioration de la santé générale dans un pays est liée à la lutte contre la pauvreté.

Troisièmement, les progrès de la biologie sont porteurs d’éventuelles formes de prévention plus efficaces. Les effets spectaculaires des médicaments de type GLP-1 comme Ozempic et Wegovy montrent bien comment un médicament peut à lui seul contribuer à retarder l’incidence de multiples maladies. Le développement de la biologie du vieillissement est d’ailleurs prometteur en ce qui concerne la création de nouveaux médicaments contre les maladies liées au vieillissement.

L’augmentation des investissements dans les sciences de la vie et les produits biopharmaceutiques devrait mener au développement de traitements et modes de prévention plus efficaces et plus rentables. Parmi les activités les plus prometteuses, mentionnons l’amélioration des vaccins destinés aux personnes âgées, qui s’appuient sur les avancées potentielles en gérontologie, en cancérologie, en biologie de synthèse et en génomique.

Approche fondée sur le parcours de vie

Pour mieux se concentrer sur les soins préventifs, il faudra de nombreux changements radicaux. Si l’on aspire à maintenir les gens en vie et en bonne santé jusqu’à 90 ans, la prise en charge de la santé axée sur le parcours de vie devra s’amorcer dès l’enfance ou, au plus tard, au milieu de la vie. L’étape suivante consiste à mesurer l’espérance de vie en bonne santé (un indicateur essentiel à l’attribution appropriée des dépenses en santé), plutôt que de mesurer les résultats en fonction des traitements proposés et des interventions chirurgicales effectuées.

Le financement représente assurément un défi. Les coûts des soins de santé et des services sociaux sont déjà en augmentation au sein de l’Union européenne à cause du vieillissement de la population, et la prévention exigera des dépenses additionnelles. Les États devront donc s’endetter davantage ou trouver des mécanismes de financement novateurs, comme des obligations à impact social, pour financer par des gains futurs le surcroît actuel de dépenses en santé.

L’augmentation importante de l’espérance de vie au XXe siècle est attribuable à des innovations majeures dans les soins de santé, la santé publique et le secteur pharmaceutique. Pour réaliser des gains substantiels en matière de longévité en bonne santé au cours de notre siècle, nous devrons être tout aussi créatifs.

Comme l’a démontré le Japon, la robotique est une solution possible pour certains soins, surtout dans un contexte de pénurie de personnel infirmier et de soutien. Le potentiel des innovations numériques et de l’intelligence artificielle pour faire avancer une médecine personnalisée et ciblée, et améliorer les soins préventifs est énorme, mais il exige d’investir dans la formation numérique des personnes de tous les groupes d’âge et de toutes les couches sociales.

Passer du traitement des maladies à une approche axée sur la santé exige une excellente compréhension des nombreux facteurs socioéconomiques qui ont une incidence sur la santé. Des secteurs autres que celui des soins de santé devront être mobilisés, notamment les entreprises, les administrations publiques de tous les paliers, les communautés et les intervenants des secteurs de l’alimentation et de l’habitation, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cette vision plus globale suppose la mise en place de politiques comme la taxation des aliments qui sont mauvais pour la santé et de campagnes de santé publique visant à encourager les gens à faire de l’exercice et à adopter un mode de vie sain. De plus, dans un monde en déclin démographique, il tombera de plus en plus sous le sens, d’un point de vue économique, de s’attaquer aux inégalités : la société devra aider le maximum de personnes à apporter une contribution optimale.

Stimuler l’emploi

Près de 90 % des Européens en fin de quarantaine font partie de la main-d’œuvre active. Toutefois, le taux de participation chute à moins de la moitié de la population au début de la soixantaine, même si les gens vivent aujourd’hui plus longtemps et, par conséquent, dépensent plus.

Il s’ensuit une concentration compréhensible du débat sur la modification de l’âge légal de la retraite. Toutefois, si une augmentation de l’âge de la retraite assainit les finances publiques, elle n’aide en rien les gens à travailler plus longtemps.

Stimuler l’emploi chez les 50 ans et plus exige un éventail beaucoup plus large de politiques publiques ciblant un plus grand nombre de groupes d’âge. Il faudra notamment se concentrer sur la santé, les compétences et la création d’emplois adaptés à l’âge des travailleurs.

Avec une population vieillissante, la santé n’est plus simplement une question de bien-être individuel, mais aussi de prospérité économique. Une personne qui a reçu un diagnostic de maladie cardiovasculaire à 50 ans est 11 fois plus susceptible de quitter son emploi au Royaume-Uni.

Le retour au travail est particulièrement difficile pour les personnes d’un certain âge, ce qui signifie que les politiques en santé préventive ont une valeur macroéconomique substantielle. Selon des données recueillies au Royaume-Uni (Schindler et Scott, à paraître), une réduction de 20 % de l’incidence des six principales maladies chroniques suffirait à majorer le PIB de 1 % en 5 ans et de 1,5 % en 10 ans, simplement parce que l’on augmenterait ainsi le taux de participation à la main-d’œuvre active. L’effet est plus marqué chez les travailleurs âgés de 50 à 64 ans.

Cependant, il ne suffit pas que les gens soient en bonne santé pour leur donner le goût de travailler plus longtemps. Il faut aussi adapter les emplois aux préférences des personnes âgées en leur proposant un régime de travail plus souple, des tâches moins exigeantes physiquement et plus d’autonomie. En réduisant la concurrence entre les travailleurs jeunes et les travailleurs âgés, on limitera les effets de ces emplois sur la carrière des plus jeunes.

Les emplois adaptés aux personnes âgées se généralisent de plus en plus, mais de nombreux métiers, notamment ceux de la construction, se prêtent mal à une telle adaptation. Cet exemple démontre la nécessité de politiques publiques de nature à faciliter le recyclage des travailleurs et leur transition vers de nouveaux emplois au fil de leur parcours, ainsi que le besoin de lois contre la discrimination fondée sur l’âge.

Non seulement de telles politiques vont-elles stimuler l’emploi, mais elles rendront aussi plus efficace l’augmentation de l’âge légal de la retraite et proposeront un contrat social plus juste, adapté à une espérance de vie plus longue.

La démographie n’a rien d’inéluctable

Le discours entourant le « vieillissement de la société » souligne qu’à défaut de nous adapter à une espérance de vie plus longue, nous risquons de finir notre vie en mauvaise santé après avoir épuisé notre patrimoine, et subi la perte de nos proches et de toutes nos aspirations.

En 1951, le poète gallois Dylan Thomas a écrit un poème dédié à son père mourant : « Do Not Go Gentle into That Good Night » (« Ne saute pas à pieds joints dans cette bonne nuit »), un appel à lutter contre la mort et à repousser son inévitable venue. De la même manière, nous ne devrions pas accepter avec résignation que la démographie trace pour nous une destinée inéluctable.

Une myriade de gestes individuels et de politiques publiques influent sur la manière dont nous vieillissons. En priorisant l’adaptation à une espérance de vie plus longue, nous bénéficierons d’un triple dividende de longévité, soit une vie plus longue, en meilleure santé et plus productive.

Notre avenir exige que nous saisissions cette occasion qui se présente à nous.

Les opinions exprimées dans la revue n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la politique du FMI.

Bibliographie :

Omran, A. R. 1971. “The Epidemiologic Transition.” Milbank Memorial Fund Quarterly 149: 509–38.

Schindler, Y., and A. J. Scott. Forthcoming. “The Macroeconomic Impact of Chronic Diseases in the United Kingdom.” Journal of the Economics of Ageing.

Scott, A. J. 2024. The Longevity Imperative: How to Build a Healthier and More Productive Society to Support Our Longer Lives. New York: Basic Books.