随着人工智能应用的增加,一些劳动者会从中获益,另一些则会遭受负面影响

技术发展——如工厂机器人、智能家居设备和自动驾驶汽车——改变了我们的生活和工作方式。这些发展在很多方面都令人兴奋,因为它们预示着生产率和生活水平的提高。但它们也可能令人恐惧:当机器接管一切时,人们将如何谋生?

当然,这是一个古老的问题。工业革命期间就出现了对技术摧毁就业、取代劳动者和破坏生活方式的担忧——这方面最好的例证或许是英国的卢德分子,他们反对这些给纺织业带来根本性变化的变革。这些担忧今天依然存在。正如时任美国参议员约翰 • 肯尼迪(John F. Kennedy)在1960年计算机革命刚刚开始时所说的那样,“今天,我们正面临一场新的工业革命——自动化革命。这是一场为劳动力带来新的繁荣、给美国带来新的财富希望的革命,但这也是一场带来产业混乱、失业率上升和贫困加剧等不良威胁的革命。”

回想起来,肯尼迪对失业的担忧似乎并不准确。在他发表演讲后的几年里,美国经济创造了数百万的净新增工作岗位,大规模技术失业也没有出现——当前3.5%的失业率和几十年来最高的就业率就证明了这一点。

劳动力市场的这些状况似乎减轻了当代卢德分子的担忧:凭借技术的益处和市场的力量,人们将找到新的工作,生产率的上升将提高生活水平——而在18世纪和19世纪的工业革命期间,这些都最终成为了现实。的确,自1900年以来,生活水平有了巨大的提高。电力、内燃机、电话和现代医学等技术提高了生活质量,延长了预期寿命。

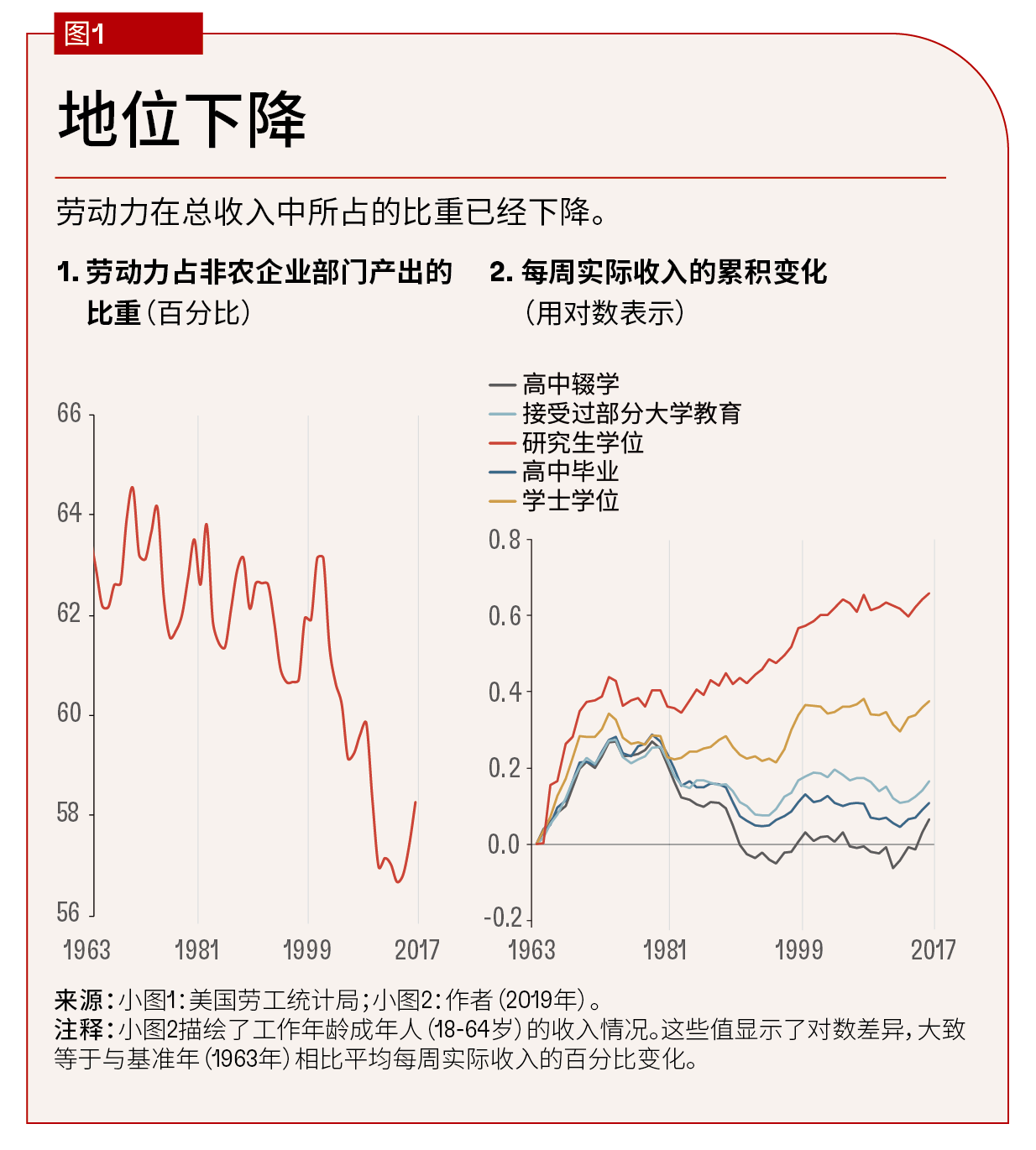

然而,这并不是说肯尼迪的担忧是毫无理由的。就在他发表演讲的几年后,工资不平等开始急剧上升(见图1),劳动力的收入占比出现了下降。

经济学家已经开发了一些框架来研究人工智能(即AI,其在机器中模拟人类智能)的影响,以及更广泛的技术变革、自动化和机器人对不平等的影响。在这方面,我们将强调影响不平等的四个关键渠道:

- 技术变革使得熟练劳动力的生产率提升幅度大于非熟练劳动力

- 主要用于补充熟练劳动力的资本的成本降低

- 机器完全取代人工完成特定任务的能力提升

- 由于技术的发展,市场力量越来越集中于少数企业

关于第一个渠道,卡茨和墨菲(Katz和Murphy,1992年)将美国相对工资的变化解释为熟练劳动力供需增长之间的竞争的结果。他们关注的是总生产率和加强要素的技术变革。熟练劳动者供应的增加降低了技能溢价,而对这类劳动者需求的持续增长则产生了相反的效果。这些力量既解释了20世纪70年代早期技能溢价的下降(当时受过良好教育的劳动者数量急剧增加,因为大学的入学率上升),也解释了20世纪80年代之后技能溢价的上升。

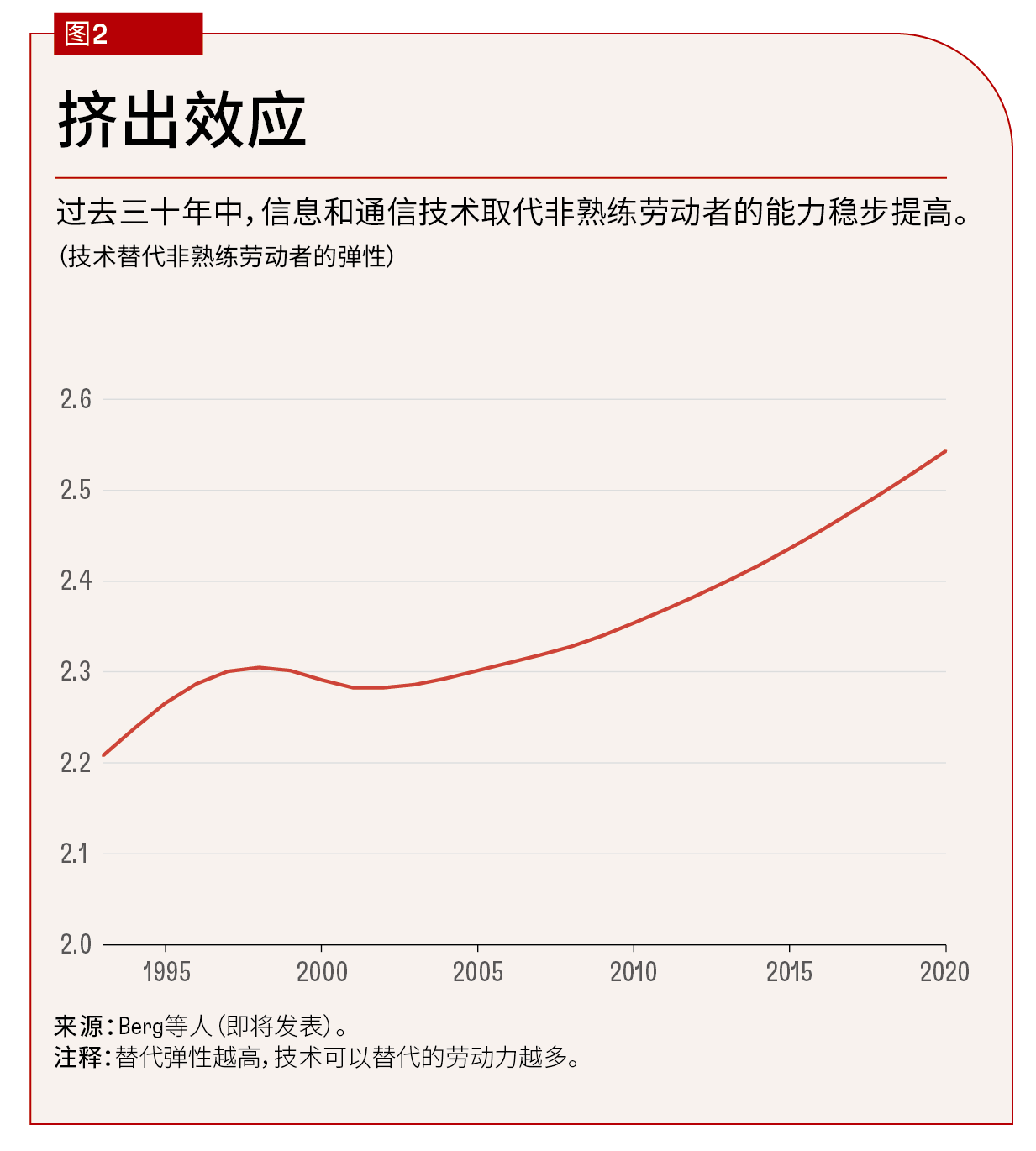

在第二个渠道中,资本(尤其是机器和设备)倾向于补充熟练劳动者并替代非熟练劳动者——例如,在工厂中,机械工具需要更多的程序员,但取代了其他劳动者。伯格、布菲和扎纳(Berg、Buffie和Zanna,2018年)扩展了这种方法,将AI和机器人视为传统机械和结构之外的一种新型资本,可以替代某些劳动者群体,也可以补充另一些劳动者群体。在过去的30年里,信息和通信技术(ICT,其为新技术的一个代理变量,它包括计算机和早期AI等技术)与非熟练劳动者之间的可替代性似乎有所增加(见图2)。换句话说,ICT资本现在显然能够更好地完成非熟练劳动者的工作。

劳动者与机器和AI之间的可替代性上升,加剧了工资不平等,也提高了资本所有者在总收入中的占比,这引发了一个问题:AI技术带来的好处应该如何分配,或者换句话说,谁拥有AI。长远来看,随着整体生产率的提高,社会可能会变得更富足,但也会有许多人的利益受损,这将集中在那些目前在经济上已经处于劣势的群体。在可能长达数十年的转型过程中,许多人可能会经历实际工资的下降。

阿塞莫格鲁和雷斯特雷波(Acemoglu和Restrepo,2020年)指出,尽管技术提高了部分劳动者工作的创造力,但其已经越来越多地取代了从事常规性任务的劳动者。这些新的创造性任务和常规任务自动化之间的角力影响了对不同类型劳动者的需求,并最终决定了工资和整体生产率。阿塞莫格鲁和雷斯特雷波(Acemoglu和Restrepo,2020年)表明,不同劳动群体对自动化的敞口大小解释了相对工资的大部分变化;而对基于技能的技术变革、对外贸易和与外包相关的劳动者替代等因素,在这方面的作用较小。

技术变革的第四个维度超越了劳动力市场,延伸到企业的市场力量。Alphabet和微软(Microsoft)等企业显然主导着领先的AI技术。开发这些技术成本高昂,而且严重依赖于大数据,而只有少数几家企业能够获得这些大数据。然而,这也意味着,作为AI资本的所有者,这几家企业将分得更大的蛋糕。随着它们将自身的技术出租给其他行业的企业,劳动力在收入中的占比将继续下降,而AI技术的收入将增加。

但企业市场力量的影响并不局限于拥有AI。到目前为止,我们的讨论将技术变革视为一个自然发生的过程。然而,在现实中,企业在创新,而其创新既决定了增长的速度,也决定了新兴技术的种类。一旦企业的规模足够大,它们就可以收购和扼杀潜在的竞争对手——这可能会阻碍竞争、限制创新,并加剧不平等。

此外,拥有领先AI技术的大型企业可能有能力影响监管框架,使其与自己的利益相一致,并根据企业目标而不是社会福祉进行创新。例如,阿塞莫格鲁和雷斯特雷波(Acemoglu和Restrepo,2022年)指出,近几十年来所观察到的自动化可能取代了劳动者,但并没有对整体生产率增长产生太多影响。他们表明,机器可以取代人工,但不会总是在相关任务上比人类做得更好。此外,不平等加剧和劳动收入占比下降可能会是永久性的特征,任何转变都可能非常困难。对于一些劳动者来说,“短期”可能意味着一生的时间(Berg、Buffie和Zanna,2018年)。

第一次工业革命反映出两种观点:乐观的长期观点和令人担忧的短期观点。很少有人愿意放弃早期工业革命带来的好处——从室内厕所到手机——但这种转变在经济和政治上都是痛苦的。卡尔•本尼迪克特•弗雷(Carl Benedikt Frey)在《技术陷阱》(The Technology Trap)一书中指出,对某些“脆弱”群体而言,结果是整整三代人的境况都变差了。约瑟夫• 斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)在2011年12月6日的《名利场》杂志上指出,20世纪20年代由技术驱动的从农业向制造业的转变为大萧条埋下了祸根。最近,技术变革的分配影响无疑是民粹主义和反全球化情绪兴起的一个重要因素。

人工智能正朝着不可预见的方向迅速发展,我们可能无法从历史中吸取任何教训。2023年初,Chatgpt-4(一种旨在生成类似人类语言的AI模型)的出现标志着变革步伐的显著加快,凸显了AI远远超出完成常规任务的能力。2019年麦肯锡调查的AI专家预计,到2050年,计算机将能够达到前25%人类的写作水平,到2055年,计算机将能够执行人类水平的创造性任务。然而,他们已经分别将预测时间调整为2024年和2028年。

很容易看出预测出现如此大幅变化的原因。生成式预训练转换器(GPT)似乎有可能对劳动力市场产生广泛的影响——一项估计表明,一旦GPT被引入工作环境,大约20%的劳动者的至少一半的工作会受到影响。GPT似乎可以提高创造性任务的效率,比如写作、法律分析和编程。这些研究比较了在给定任务中使用GPT的小组和对照组的效率,发现使用GPT的小组的效率大幅提高。然而,同样值得注意的是,研究观察到,技能最低的参与者受益最多,且至少在某些情况下,GPT增强的输入更具创造性;此外,有迹象表明,仅GPT-4就可能超过人类的输出。这些发现与之前强调的常规任务自动化以及AI和机器人替代非熟练劳动力的观点形成了对比。新技术对熟练劳动者和低技能劳动者影响的这种变化,似乎是GPT与之前的技术浪潮(如数字化)的关键区别。

所有这些都对经济增长和不平等产生了重大影响,但它也表明过去发生的未必就是未来的序幕。工资不平等会因为低技能劳动者受益更多而出现部分逆转吗?或者,拥有最佳数据条件、计算机和顶尖人才的大型企业会获得更多的经济、政治权力吗?到目前为止,通用人工智能(AGI)的假设前景又增加了一层不确定性。AGI大概可以胜任人类的任何智力活动。这一切将如何发挥作用,显然将取决于技术的发展以及政策和更广泛的社会反应。乐观和悲观的AI情景都存在,但在任何一种情景下,都可以确定其会造成经济、社会和政治的巨大变革,政策制定者必须尽最大努力理解正在发生的快速变化对分配的影响。

在我们向AI的广泛使用过渡的过程中,认识到AI技术的全球影响是至关重要的——到目前为止,目前这方面的研究还不是很充分。先前的研究表明,人工智能替代非熟练劳动力可能会扩大全球收入差距,使低收入国家处于不利地位( Alonso等人,2022年)。但生成式AI的出现表明,这些技术对不同国家的影响是不确定的。发展中经济体可能会受益于AI,将它视为一个不知疲倦的全面导师和专业的编程助手,可以提升其劳动力。相反,获取数据和专业知识的机会有限以及技术缺口则可能会扩大差距。

文章和其他材料中所表达的观点均为作者个人观点,不一定反映IMF的政策。

安德鲁 • 伯格(ANDREW BERG)现任IMF能力建设研究院的副主任。

安德鲁 • 伯格(ANDREW BERG)现任IMF能力建设研究院的副主任。

克里斯 • 帕帕约尔吉乌(CHRIS PAPAGEORGIOU)现任IMF研究部处长。

克里斯 • 帕帕约尔吉乌(CHRIS PAPAGEORGIOU)现任IMF研究部处长。

马雅姆 • 瓦兹里(MARYAM VAZIRI)是IMF能力建设研究院的经济学家。

马雅姆 • 瓦兹里(MARYAM VAZIRI)是IMF能力建设研究院的经济学家。