保护主义可能损害全世界的韧性、加剧不平等并带来更多的冲突

四年前,本文作者之一曾为2019年6月号的《金融与发展》撰写过一篇有关贸易的未来的文章,其庆祝了布雷顿森林体系成立75周年。那篇文章所传达的信息是:尚不存在有力的证据表明全球化正在倒退;但国际贸易和支撑它的多边体系正受到攻击;而其未来如何,将取决于各方的政策选择。自那以来,世界上一些最大经济体的政策制定者已做出了选择——他们停止进一步推进国际一体化,在某些情况下,还采取了保护主义或本国主义的政策。

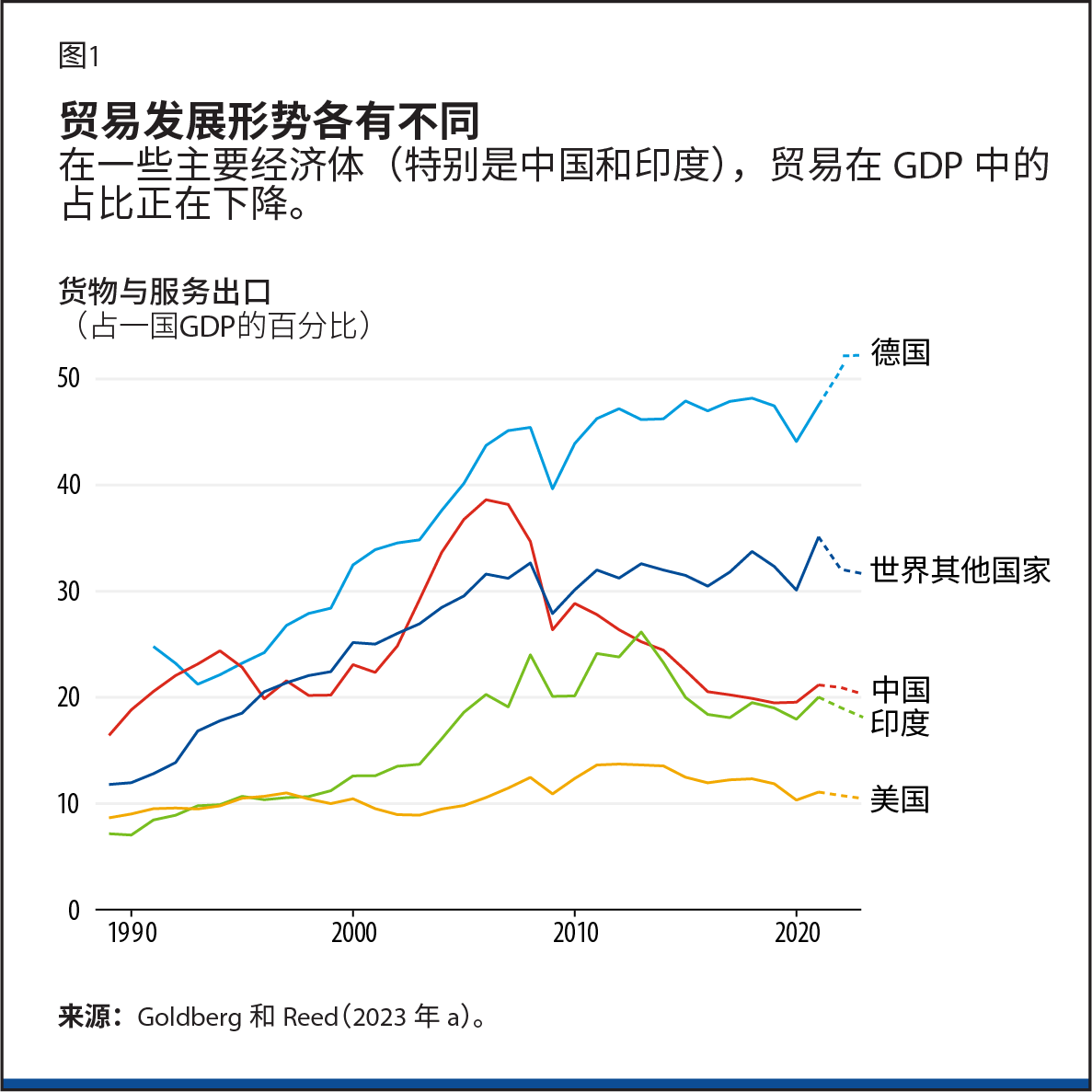

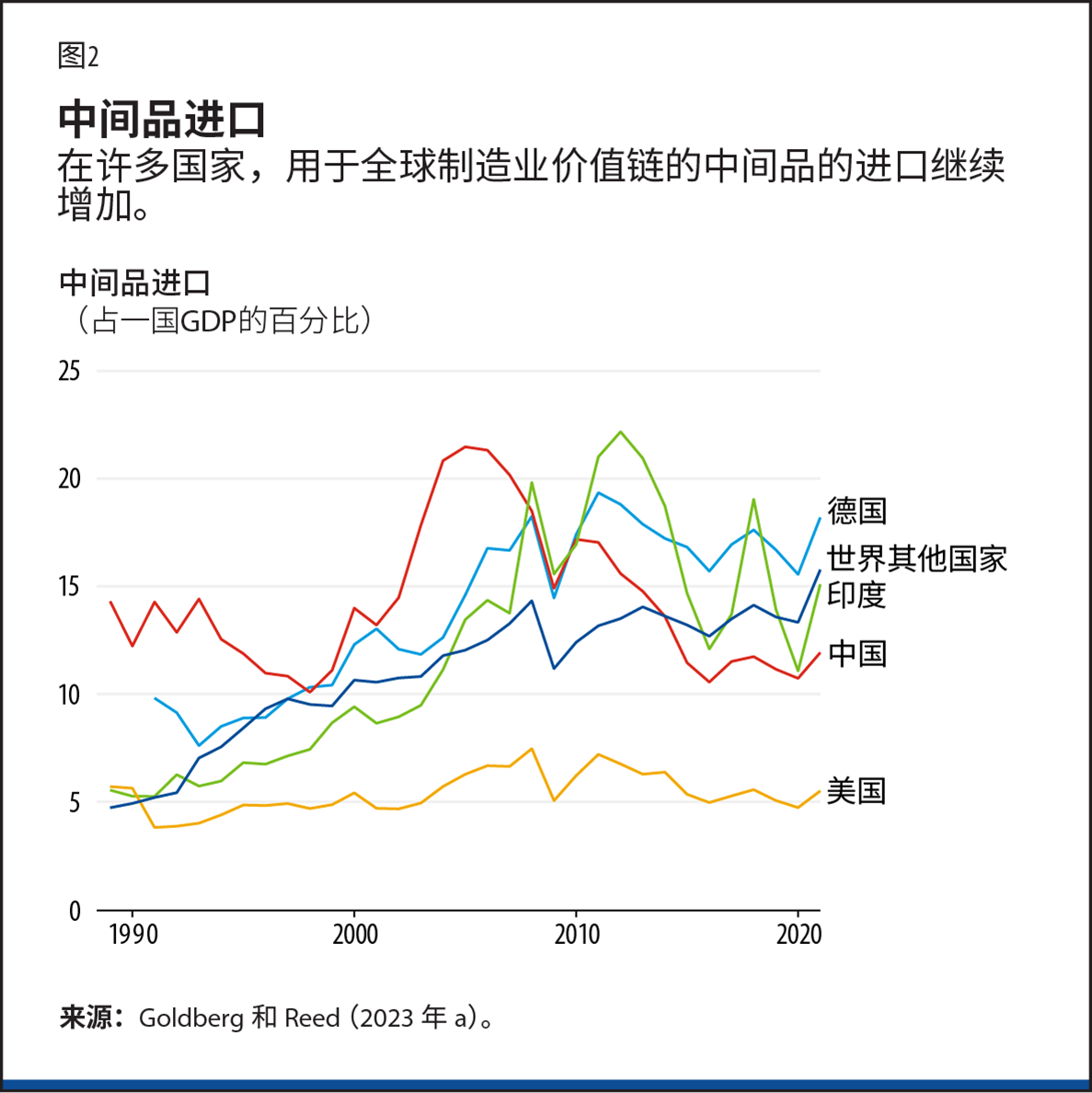

今天,仍然没有确凿的证据表明国际贸易正在去全球化。以美元衡量,全球贸易增速在2008至2009年全球金融危机后有所放缓,并在2020年新冠疫情之初急剧下降。但自那以后,贸易已经反弹至有史以来的最高水平。从占GDP的比重来看,全球贸易小幅下降,这主要是由中国和印度造成的——其中,中国这些年实施了“双循环”战略,其一方面优先关注国内消费,另一方面又保持了对国际贸易和投资的开放。这反映出两国在过去几十年的出口高速增长已告一段落,以及二者少于往年的中间品进口。但是,从占GDP的比重来看,世界其他地区的中间品进口量仍在增长。而出口也是如此。

美、中两国在2018年引入的关税并没有导致贸易的减少。正如预期,这些关税阻碍了美、中两国之间的贸易。但对于受到关税影响最大的产品而言,两国与世界其他地区的贸易有所增长。换言之,贸易只是得到了重新分配,而没有减少。关税战并没有阻止其他国家——如非盟、东盟和《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》的成员国——寻求区域贸易协定或诸边贸易协定。

新冠疫情导致许多国家暂时性地限制了药品出口;而随着俄罗斯入侵乌克兰后粮价的飙升,一些国家停止了小麦和其他粮食的出口。不过,仍有许多政府在积极追求经济一体化,例如达成协议让专业人士更易出国务工,或是形成共同的安全标准来促进消费品的流动。

当然,贸易在对政策环境变化作出反应时,也会存在延迟。而政策本身可能滞后于公众情绪的变化。“国家安全”和“产业回流”等术语在新闻报道和研究论文中出现的频率都有所增加。也许芝加哥大学布斯商学院最近对经济学家开展的一项调查最能说明问题。2018年3月,100%的受访者反对美国最初加征关税。但到了2022年1月,受访者对全球供应链已经持怀疑态度:44位经济学家中只有2位不同意“依赖外国投入品使美国产业易受干扰”的说法。

政策和公众对全球贸易的态度发生了明显变化。为什么会发生这种变化?各种不同因素发挥了什么作用?接下来又会怎样?

“超全球化”

1990年代开始的“超全球化”时代,与巨大的经济成就密不可分。世界银行定义下的极端贫困人口已大为减少,除少数制度薄弱的国家外,其他所有国家预计都将消除极端贫困,而这部分源于东亚国家经济的急剧增长。从人均收入来看,全世界的生活水平都有所提高。

在开放贸易的经济体中,消费者能够以可承受的价格购买全球各地的商品。智能手机、电脑和其他电子产品使人们能够提高工作效率,享受前几代人无法比拟的各式娱乐。航空机票价格下降,使人们能够访问其他国家,从而接触到新的文化和思想——这种体验曾经是超级富豪的专属体验。

许多因素促成了生活水平的提高,但开放和其他市场化政策发挥了至关重要的作用。发达经济体与(当时)低工资国家开展贸易,从而对发达经济体的商品价格和工资造成了影响,使发达经济体的消费者和出口经济体的劳动者受益。通胀持续处于出人意料的低水平——即便美国实施了量化宽松且债务增加,也是如此。

最后,西方世界经历了史上罕见的长期和平,这也促进了繁荣。二十世纪末形成的全球各国的紧密联系可以说是一个主要因素,它给了各国和平相处的动力。在这个高度全球化的时代,战争意味着全球供应链的扰动,而这可能对世界经济造成可怕的影响——正如我们现在正发现的那样。

但在表面之下,强烈反对全球化的紧张矛盾正在升温。本文描绘了这场去全球化运动的三个阶段。第一阶段始于2015年左右,当时,对全球化的焦虑和来自低工资国家的竞争导致了英国脱欧、美国加征关税、中国实施报复以及欧洲极端主义观点的复苏。

全球反弹

平均来看,在2010年代末全世界的生活水平已变得更好,但发达经济体的许多劳动者都感到自己落后了,比他们的父辈处境更难。大量经济研究讨论了这些分配效应,其中,地理因素明显发挥了作用:对低工资国家进口竞争敞口更大的群体(这源于先前存在的地域产业格局)比不存在这种敞口的群体处境更糟。

而这在美、英等国又产生了重要的政治后果。与此同时,全球化也造就了一些大赢家,这包括若干“超级明星”跨国企业,它们受益于全球价值链的高度专业化,实现了更低的成本和更高的利润;这也包括高薪的个人,他们因市场的扩大和新经济机会的出现而收益颇丰。一些人落后了,另一些人则领先了。

主流经济学家需要时间才认识到了这些影响。但在许多方面,这种影响并不是什么新鲜事物:它们反映了贸易产生的总体福利和分配冲突中通常存在的紧张关系。然而,这些变化如此迅速、密集,从而给这种紧张关系赋予了一个新的维度。同样,经济学家的建议从本质上说也并不新鲜:大多数经济学家拒绝将保护主义作为一种解决方案,且也支持以某种形式实现赢家向输家的再分配。

与此同时,西方政府日益担心与中国的竞争是“不公平的”,因为它使用了补贴,并对寻求进入其市场的企业施加了限制。这促使它们对中国采取了更具对抗性的政策,这尤其是因为中国已不再是一个贫穷的发展中经济体。

当然,以前我们也曾见过对全球贸易的强烈反对,特别是1999年的西雅图抗议活动。但那些运动并没有影响政策。我们没什么理由认为,2015至2018年对全球化的强烈反对会对全球化的未来产生永久性的影响。毕竟,整个世界的联系已经过于紧密,我们已无法回到旧有的状态。

新冠疫情的压力

去全球化运动的第二阶段始于2020年——在新冠疫情暴发之初,人们开始提倡“韧性”。但什么是“韧性”?它并没有一个明确的定义。要定义、衡量韧性,则要取决于冲击的性质。例如,新冠疫情既是一种供应冲击(主要国际供应方在不同时间开展防疫封锁,使货物的交付被延迟),也是一种需求冲击(人们对医疗用品、汽车等耐用品及二套房的需求快速增长)。

在新冠疫情期间,由于国际贸易扰动造成的交货的短期延迟与短缺,被广泛描述为一场危机。但其中的许多其实都被夸大了——事实上,市场被证明具有极强的韧性(Goldberg和Reed,2023年a)。例如,美国从不同的国家进口了医疗物资。唯一的例外是口罩。但是在2020年,来自中国的口罩在几个月内便被运达了目的地,这意味着短缺得到了完全缓解。

这些例子表明,国际贸易增强了韧性。同样,美国在疫情后实际上保持了贸易关系;其进口商与外国伙伴的贸易更加频繁,并在寻找新的供应商,虽然整体贸易量有所下降。其他 文献表明,基于定量模型的模拟显示,国际贸易使经济更加多样化,因而也更具韧性(Caselli等人,2020年;Bonadio等人,2021年)。直觉上,各经济体之间的供应冲击的相关性低于各经济体内部供应冲击的相关性,且与多个供应商合作可以更容易地应对特定国家的冲击。

总体而言,强调供应链脆弱性的反对贸易的论点与证据并不相符。这些论点被用来煽动源于第一阶段的保护主义情绪,但最终来看,其起初的影响并不持久。2021年,随着全世界在疫情管理方面出现转机,贸易也实现了快速增长。

地缘政治压力

第三阶段始于2022年2月俄罗斯入侵乌克兰。对于公众来说,这凸显了国际专业分工带来的新风险。随着俄罗斯削减对欧洲的天然气供应以及能源价格的飞涨,依赖单一国家进口关键投入品的不利之处已十分明显。这些担忧本质上并不是针对俄罗斯的。但通过推测,一些国家开始怀疑:如果它们不得不在一夜之间与中国脱钩,会发生什么。政策制定者得出的结论是,如果他们还没有这样做,则最好立即根据自己的条件实施脱钩。

大约在同一时间,一种新的思维方式被各方广泛采用,即国际福利是一场零和游戏。美国禁止向中国出口先进的逻辑、存储芯片以及其生产设备。半导体技术当然可用于军事,出口禁令可阻碍中国的军力发展。但这些技术在民用领域的应用更多,因此这些禁令也阻碍了民用技术的发展。世界已经从一个鼓励所有国家开展贸易、竞争和创新的世界,转变为一个最发达经济体不仅寻求竞争、而且试图对他国实施封锁的世界。

在当前时点上,任何预测都存在高度的投机性——因为与之前一样,未来的结果将高度依赖于政策选择。一种可能的结果是,去全球化运动也就将到此为止了:技术封锁措施将仅限于可信的双重用途产品,其他产品的贸易则将继续蓬勃发展。但另一种可能性是,世界最终将分裂成敌对阵营,一场新的冷战将展开——这一次是美国和中国(及其各自盟友)之间的冷战。后一种情况的结果可能十分严重。

新的冷战

许多长期经济增长模型都强调了人口规模在研发活动中的作用。世界上规模最大、人口最多的经济体预计会孕育出新的思想,发展出绝对优势——它们在各种产品市场中的领先地位即是证明。如果中美之间的科学合作破裂,世界应对下一次疫情的方案可能会减少。

更普遍而言,与“不友好”的伙伴进行切割,意味着放弃潜在的低成本供应商。例如,在脱碳方面,西方太阳能电池板的成本远高于中国,该行业的估计结果表明关税减缓了太阳能装机速度。气候变化迫在眉睫。我们每拖延一年,就都会造成更多的损失,缓解气变的成本也会更大。

这是提高韧性的代价吗?限制全球贸易不太可能提高韧性。正如我们之前所说,如果脱离具体的冲击,我们就无法对韧性进行评估。只与“友好”国家进行贸易可能会提高一国的地缘政治风险韧性——至少在短期内是这样——但友谊的概念本身会不断变化。这么做可能会降低一国对其他类型冲击(如近期的健康冲击)的韧性。

这也可能导致一国国内不平等的加剧。更多的贸易壁垒会导致更高的价格,这意味着更低的实际工资。全球化可能加剧了地域上的不平等,但保护主义并不是解决之道:它可能会使问题变得更糟。各国都面临着全球不平等加剧的风险。地缘经济割裂可能导致“友邦”高收入经济体之间的更多贸易。在贸易协定中更多强调环境、劳工标准,将给那些难以满足这些要求的极贫穷国家设定更高的进入壁垒。如果无法进入利润丰厚的外国市场,这些经济体将失去减贫和发展的明确路径(Goldberg和Reed,2022年)。

但面临最大风险的,可能是和平本身。冷战往往会引发热战。在两次世界大战期间的1930年代,全球从多边贸易大幅转向了帝国(或非正式势力范围)之内的贸易。历史学家 认为,这种转变加剧了二战前各国之间的紧张关系。我们只能希望,这种战争之前的时代,不会在未来几年重演。

有关此主题的更详细讨论,请参阅我们在2023年3月《布鲁金斯学会经济活动论文》中发表的文章(“全球经济正在去全球化吗?如果是这样,为什么?下一步是什么?”)

文章和其他材料中所表达的观点均为作者个人观点,不一定反映IMF的政策。