东南亚的主要经济体在过去几十年中取得了重大进步。在过去二十年中,得益于全球一体化和审慎的政策,该地区最大几个经济体的人均收入至少增加了两倍。如今,越南的收入水平较2000年高出了11倍。对于许多寻求打破所谓“中等收入陷阱”的国家而言,缩小与高收入国家的差距是一个富有雄心的目标;而对于东南亚这些经济体来说,在上述成果的基础上,这一目标虽然不易,但已成为可能。

将多个精心设计的高目标结构性改革结合起来,可以帮助该地区的若干最大经济体达到更高的潜在经济增速,并可持续地实现较高的收入水平。实施广泛的改革可以提升韧性来抵抗不确定因素带来的冲击,并帮助私人部门推动经济增长。

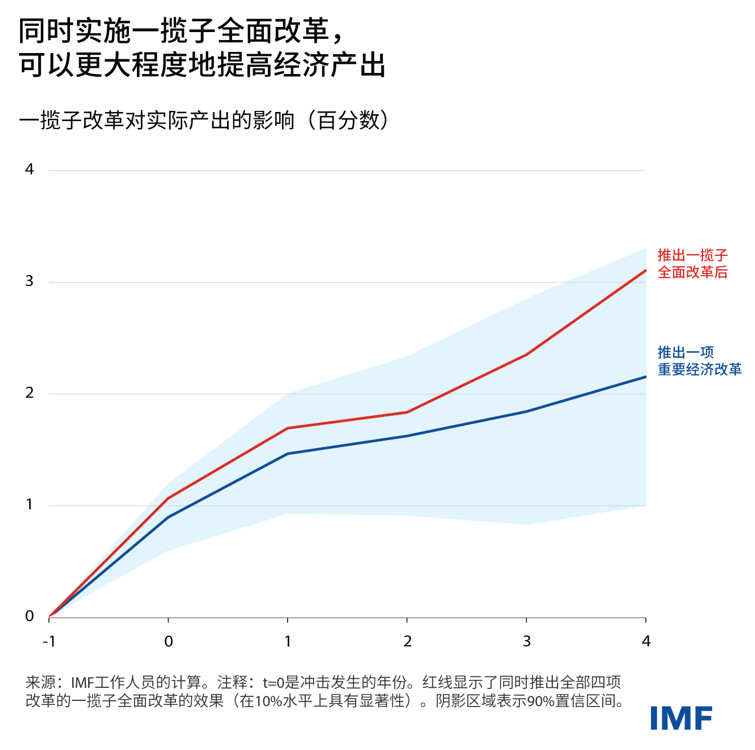

我们的研究表明,将覆盖整个经济的多种广泛改革(包括从监管、治理到教育等各个领域的改革)结合起来一并推出,是实现上述目标的最佳方式。我们对发达经济体和新兴市场结构性改革的产出收益的研究表明,如果印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南(东南亚国家联盟(东盟)十国中最大的五个新兴市场经济体)等国能够同步推动覆盖整个经济的全面改革,则可在两年后将其长期实际经济产出平均提高1.5%至2%,在四年后提高最多3%。

然而,推出一揽子的高目标改革往往会面临巨大的政治经济挑战;为了推动这种方法并帮助实现可持续的收益,当局需要努力在主要利益相关方之间建立共识。

六个国家,四大因素

我们的分析旨在帮助东盟五大新兴市场经济体实现其目标,即,在未来二三十年内,与东盟第六大经济体——新加坡一样,跻身高收入国家之列。

我们将评估重点放在四个因素上:贸易和经济的开放度、经济的复杂性、投资和治理环境,以及人类发展。它们都是这些国家需要着手处理的重要的广义结构性领域,但我们建议每个国家重点关注的具体领域各不相同。

- 总的来看,东盟六大经济体比二十国集团(G20)新兴市场经济体的平均开放度更高,但若以“贸易便利化表现指数”来衡量,这些国家的贸易壁垒仍然高于经济合作与发展组织(经合组织)的中位数水平,相对更难与之开展贸易。改善物流并提高贸易便利化程度,以提高跨境交易的速度、降低其成本和不确定性,将有助于促进东盟五大新兴市场经济体的经济增长。此外,正如我们在2024年10月发布的《亚太地区经济展望》中所讨论的那样,解决落后服务贸易的问题有助于最大限度地获取竞争方面的好处并实现技术的溢出效应,同时还能创造高质量的就业。事实上,新兴市场经济体向服务型经济转型,并不意味着它们赶超发达经济体收入水平的可能性会下降;然而,要充分利用这种转型,就需要推动向高效服务业的转型。

- 总体上看,东盟主要经济体的经济多元化程度较高,但它们的经济复杂程度各不相同,其中,新加坡的经济复杂程度最高。经济复杂程度较低的国家,其教育水平和劳动力生产率水平也较低。增加高质量教育的支出并提高支出效率,提高学习的质量,更好实现技能与岗位的匹配——这些措施将帮助这些国家提高生产率,并提升整个经济(而不仅仅特定部门)的复杂程度。

- 在投资吸引力方面,最大的几个东盟新兴市场经济体在政府有效性和监管质量等治理指标上往往落后于经合组织国家的中位数水平。但在这个方面,它们却领先于G20新兴市场经济体的平均水平。东盟国家在物流上的表现通常较弱,且商业监管也较为严格——仍然只有新加坡是例外。最后,虽然东盟主要新兴市场经济体的国内信贷相对充足,但其普惠金融程度仍不足以支持基础广泛的增长,一些国家拥有银行账户的人口比例较低的情况便体现了这一点。提升治理、加强反腐工作,以及改善基础设施的质量,也将支持问责并提高企业的确定性,并很可能会增加投资。

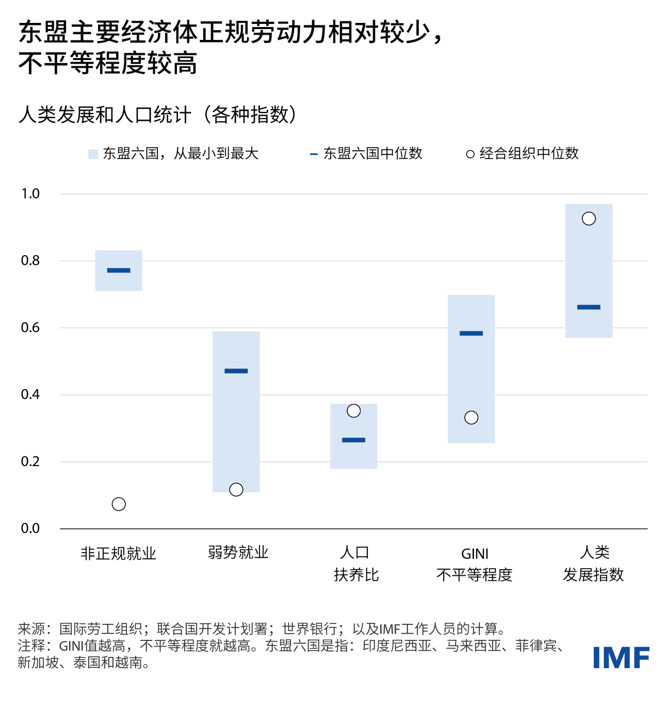

- 在人类发展方面,令人惊讶的是,东盟所有主要新兴市场经济体与基准相比,都拥有人口方面的优势。换句话说,它们的工作人口普遍多于被扶养人口(如儿童和老年人)。因此,在老龄化人口增加养老金、医疗等方面的财政负担之前,这些国家有机会在当前实施改革。另一个问题是,这些国家的不平等程度普遍高于经合组织的平均水平,且它们的预期寿命、人口健康程度和生活水平也相对较低。这些经济体中,非正规就业也更加普遍。缩小这些差距将更好支持它们实现具有韧性和包容性的增长。

改革优先项

东盟国家应关注哪些结构性领域,从而以可持续和包容的方式促进经济增长?

根据我们2024年“部分问题文件”中关于印度尼西亚和菲律宾的分析,我们发现,与循序渐进地推出改革相比,实施一揽子改革能带来更好的产出结果。若能同时实施一揽子重要改革,改善商业和外部监管、完善治理并推动人类发展,则有望在四年后将产出水平提高多达3%。相比之下,若仅实施单一的重要经济改革,好处会相对较小。

这一结果凸显出:实施精心设计的一揽子高目标结构性改革,可以帮助东盟主要新兴市场经济体达到更高的潜在经济增速,并可持续地实现其关于高收入水平的目标。在当前冲击频发的全球环境中,实施覆盖整个经济的高目标结构性改革,还可以在国内实现多元化、基础广泛和包容性的经济增长,同时确保一个可信且稳健的制度框架来进一步释放私人部门驱动的经济增长,从而帮助提升韧性。