新型コロナウイルス感染症のパンデミックは依然拡大を続けており、これまでに100万人以上の尊い人命が失われた。コロナ禍での暮らしは類例のない試練であったが、世界は適応しつつある。ロックダウン(都市封鎖)が緩和され、世界中の中央銀行と政府がかつてない規模の政策支援を迅速に実施した結果、世界経済は今年前半の崩壊の深みから回復しつつある。危機のピークに急激に落ち込んだ雇用も、部分的に回復してきた。

だが危機の終息は程遠い状況だ。雇用は依然パンデミック以前の水準を大幅に下回り、労働市場は二極化が進み、低所得労働者、若年層、女性がことさら大きな打撃を被っている。貧困層はより貧しくなり、今年は9,000万人近くが極度の貧困に陥ると予想される。この悲惨な状況から回復する道のりは、長く、不均等で、きわめて不確実なものになりそうだ。財政および金融政策による支援を、できるかぎり拙速に終了しないことが肝要だ。

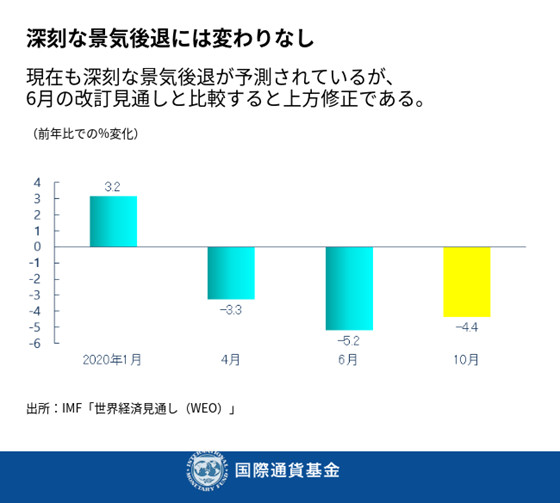

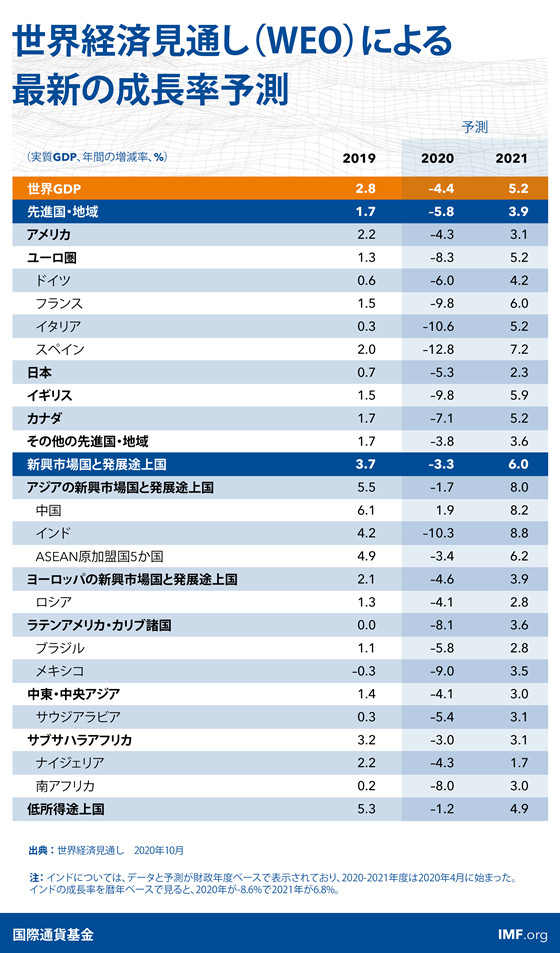

国際通貨基金(IMF)による最新の「世界経済見通し(WEO)」は、2020年が深刻な景気後退になると引き続き予想している。世界の成長はマイナス4.4%の予想で、6月のWEO改訂見通しからは0.8%ポイント上方修正した。この修正の理由だが、第2四半期の結果が予想を幾分上回ったこと、そして第3四半期には一部の新興市場国・発展途上国での下方修正によって相殺された部分があるものの、全体としてより強力な回復の兆候が見られたことに由来する。2021年の成長率は5.2%に回復する予想で、これは6月時点の予想よりも0.2%ポイント低い。

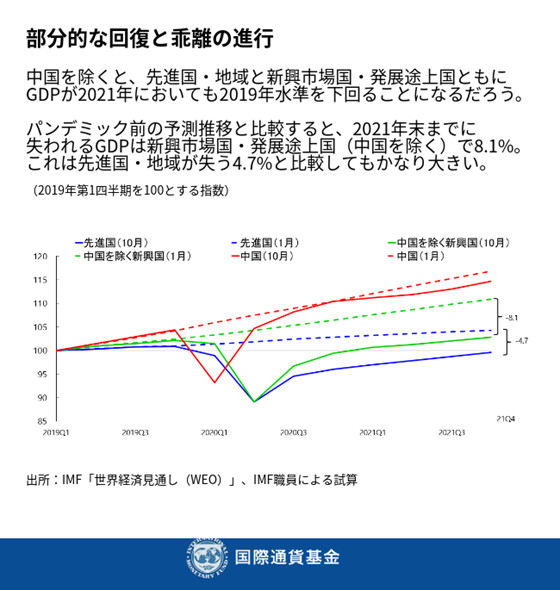

今年のGDPが2019年水準を超えると予想される中国を除くと、先進国・地域と新興市場国・発展途上国の双方において、産出量は来年になっても2019年水準を下回ったままになると予想される。人と人との接触が多いサービス業への依存度の高い国や石油輸出国は、製造業主導の国よりも経済回復は弱々しいものになる。

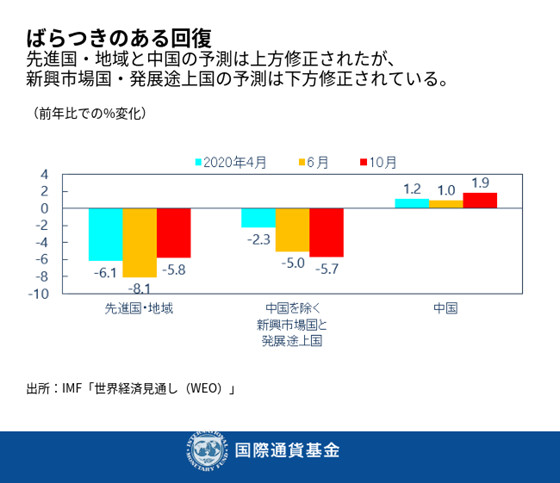

今回のパンデミックが引き起こした先進国・地域と新興市場国・発展途上国(中国を除く)との所得見通しの格差は、一段と広がる見通しだ。IMFは先進国・地域での経済成長の見通しを2020年はマイナス5.8%、その後2021年には3.9%の回復と上方修正している。一方、新興市場国と発展途上国(中国を除く)は、2020年の成長予想をマイナス5.7%、2021年は5%の回復に下方修正した。この結果、2020~21年における新興市場国・発展途上国(中国を除く)の1人あたり所得成長率を累積で見ると、先進国・地域よりも低くなる見通しだ。

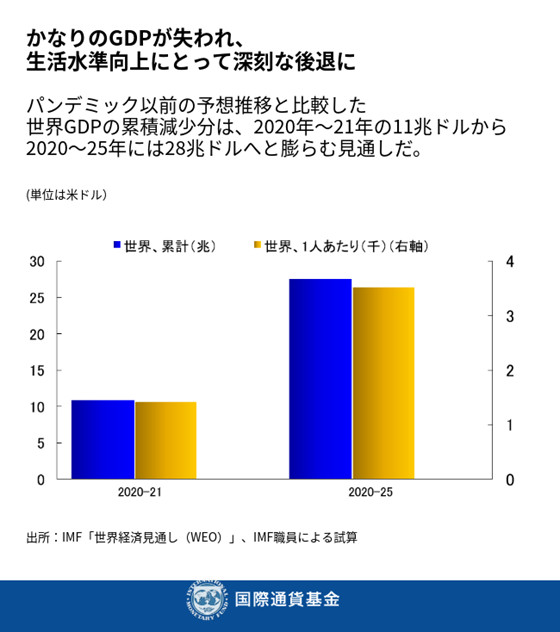

雇用市場の回復には時間がかかること、不確実性とバランスシートの問題によって投資が抑制されること、そして学校教育の機会喪失によって人的資本が毀損されることから、今回の危機は中期的にも後遺症を残しそうだ。2021年の回復の後、世界の成長率は中期的に約3.5%まで徐々に低下していくと予想される。パンデミック以前の予想推移と比較した産出量の累積減少分は、2020年~21年の11兆ドルから2020~25年には28兆ドルへと膨らむ見通しだ。これはどの国グループにおいても、平均的な生活水準の向上が大幅に後退することを意味している。

今後の見通しには下振れと上振れの両方のリスクがあり、不確実性は依然としてきわめて大きい。ウイルスの威力は再び強まり、地域を限定したロックダウンが再び実施されている。こうした状況がさらに悪化し、治療法やワクチン開発の見通しが厳しくなれば、経済活動への打撃は大きく、金融市場の混乱がそれに拍車をかけるだろう。貿易と投資への制限が強まり、地政学的不確実性が高まれば、回復が阻害される可能性がある。一方、上振れの可能性としては、検査、治療法、ワクチンが予想より早く、また広範囲に普及したり、追加的な刺激策が実施されたりすれば、結果は大幅に改善するだろう。

世界全体で12兆ドル近くに及ぶ大規模な財政支援、そして幅広い国々の中央銀行による利下げ、流動性注入、資産購入は、生命と生活を守り、金融市場の暴落を防いできた。

さらなる対策が求められる

持続的回復を確実なものとするために、実施すべきことはまだたくさんある。第1に、今回の医療危機の終息に向けて、さらなる国際協力が必要だ。検査方法、治療法、ワクチンの開発には目覚ましい進展があったが、各国が緊密に連携しなければ、十分な生産量を確保し、世界中に行き渡らせることはできない。IMFの評価では、医療的解決策がベースライン予想よりも迅速かつ広範囲に提供されれば、2025年末までの世界の累積所得は約9兆ドル増加し、あらゆる国で所得が増え、所得格差も縮小する可能性がある。

第2に、各国の政策は可能なかぎり、危機による経済への持続的影響を抑えることにひたすら注力する必要がある。政府は適正な対象に向けた現金給付、賃金補助、失業保険を通じて所得支援を継続すべきだ。大規模な倒産の発生を防ぎ、労働者が生産的雇用に復帰できるようにするため、可能であれば税金の繰り延べ、債務の返済猶予、資本注入に類する措置を通じて、苦境に陥った健全企業への支援を継続すべきだ。

いずれ回復の勢いが強まれば、政策の重点は長期的に縮小が見込まれる産業部門(旅行業など)から成長部門(eコマースなど)への労働者の再配置に移すべきだ。この調整期の間は、所得支援、再教育や技能訓練を通じて労働者を支えていく必要がある。再配置を促す一環として、企業の破綻処理を効率化するための破産手続きと会社整理を迅速化する措置も必要になる。金利が低く、不確実性が高まっている時代にグリーンインフラへの公共投資を強化することは、雇用を大幅に増やし、回復を加速するだけでなく、二酸化炭素の排出を抑える大きな第一歩となる。

新興市場国と発展途上国は高水準の債務と高い借入コストによる制約があるため、より乏しいリソースで今回の危機対応を強いられている。こうした国々は医療と貧困層への給付という重要な支出を優先し、効率性を最大化する必要があるだろう。こうした国々では国際的なグラント(無償資金)や譲許的融資、場合によっては債務免除などの継続的支援も必要になるだろう。債務が持続不可能なケースでは、今回の危機に対処するための財源を解放するため、できるだけ早急に債務再編をすべきだ。

最後に、政策は経済をより力強く公平で持続的な成長軌道に乗せることを目指して設計すべきだ。世界的な金融政策の緩和は回復に不可欠だが、中期的な金融リスクの蓄積を防ぐ措置によって補完する必要があり、また中央銀行の独立性は何としても守らなければならない。必要な財政支出とGDP急減によって、世界の政府債務は対世界GDP比100%という記録的水準に膨れあがった。低金利と2021年に予想される成長回復によって、多くの国では債務水準が安定する見通しだが、債務の持続可能性が維持されるという信頼感が高まるような中期的な財政枠組みは、あらゆる国に恩恵をもたらすだろう。将来的には政府は税制の累進性を高めると同時に、企業に応分の税負担を課し、無駄な支出をなくしていくことが求められる。

医療、デジタルインフラ、グリーンインフラ、教育への投資は、生産的かつ包摂的で持続可能な成長の実現に役立つだろう。また隙間が現在存在する部分にセーフティネットを拡大すれば、最も弱い立場の人々を確実に保護しつつ、短期的な経済活動を支えることができるだろう。

今回は大恐慌以来の深刻な危機であり、この厳しい状況から回復するためには国内および国際的レベルで相当の政策的イノベーションが必要になる。途方もない試練だが、希望を抱くべき理由はある。「欧州連合(EU)パンデミック復興パッケージ基金」の設立や、社会的扶助給付へのデジタルテクノロジー活用といった異例の政策対応は、優れた政策が人々と経済全体の厚生を守ることを改めて浮き彫りにした。IMFではパンデミックが始まって以降、81の加盟国への融資を記録的な速さで実施し、債務救済を行い、低所得国に対する広範な債務返済の停止や債務の国際的な枠組みの改革を呼びかけた。危機の次段階に向けた政策は、こうした取り組みを踏まえ、あらゆる人に豊かな未来をもたらすようなグローバル経済の恒久的改善を目指すものでなければならない。

*****

ギータ・ゴピナートはIMF経済顧問兼調査局長。ハーバード大学経済学部ジョン・ズワンストラ記念国際学・経済学教授であり、現在は公職就任のため一時休職中。

国際金融とマクロ経済学を中心に研究を行い、経済学の代表的学術誌の多くに論文を発表している。為替相場、貿易と投資、国際金融危機、金融政策、債務、新興市場危機に関する研究論文を多数執筆。

最新の『Handbook of International Economics』の共同編集者であり、「American Economic Review」の共同編集者や「Review of Economic Studies」の編集長を務めた経験もある。以前には、全米経済研究所(NBER)にて国際金融・マクロ経済学プログラムの共同ディレクター、ボストン連邦準備銀行の客員研究員、ニューヨーク連邦準備銀行の経済諮問委員会メンバーなどを歴任した。2016年から2018年にかけてインド・ケララ州首相経済顧問。G20関連問題に関するインド財務省賢人諮問グループのメンバーも務めた。

アメリカ芸術科学アカデミーと経済学会のフェローにも選出。ワシントン大学より各分野で顕著な業績を上げた卒業生に贈られるDistinguished Alumnus Awardを受賞。2019年にフォーリン・ポリシー誌が選ぶ「世界の頭脳100」に選出された。また、2014年にはIMFにより45歳未満の優れたエコノミスト25名の1人に、2011年には世界経済フォーラムによりヤング・グローバル・リーダー(YGL)に選ばれた。インド政府が在外インド人に授与する最高の栄誉であるプラヴァシ・バラティヤ・サンマン賞を受賞。シカゴ大学ブース経営大学院の経済学助教授を経て、2005年よりハーバード大学にて教鞭を執っている。

1971年にインドで生まれ、現在はアメリカ市民と海外インド市民である。デリー大学で経済学学士号を、デリー・スクール・オブ・エコノミクスとワシントン大学の両校で修士号を取得後、2001年にプリンストン大学で経済学博士号を取得。